L'alimentazione presso gli Antichi Romani

Il pane

I legumi

Tra i legumi i più usati erano le fave, le lenticchie e i ceci. Tra gli ortaggi le lattughe, il cavolo, il porro. Si faceva gran consumo anche di erbe lassative (malve, bietole ecc.). Gli asparagi e il carciofo (carduus) erano più rari che da noi ed erano presenti solo sulla tavola dei più ricchi.

I Romani amavano in particolar modo i funghi, soprattutto i boleti (forse i morecci), come dimostrano numerosi passi di autori, specialmente di Marziale.

La frutta

La frutta d'uso comune era quella che più si consuma anche da noi a eccezione degli agrumi. Questi venivano dall'Oriente e cominciarono a fare la loro comparsa in Italia verso il IV secolo d.C.: mele (mala), pere (pira), ciliegie (cerasa), susine (pruna), uva (fresca o passa, o anche conservata entro recipienti di coccio: uvae ollares), noci, mandorle (nux amygdala), castagne.

La coltivazione delle ciliegie

La coltivazione delle ciliegie venne introdotta dal Ponto durante le guerre mitridatiche. Nei primi secoli se ne conosceva solo una qualità selvatica, detta cornum.

Fra le mele era nota la mela cotogna (malum Cydonium). Con le mele si facevano anche allora le marmellate.

Dall'Armenia era venuta l'albicocca (malum Armeniacum, o praecox). Era utlizzata per la composizione di certi piatti, per esempio, nello spezzatino di spalla di maiale.

Molto comuni erano i datteri (dactyli, palmae, caryotae) che venivano importati dai paesi caldi.

La carne

Il consumo di carne nell'alimentazione degli antichi Romani era inizialmente diffuso soprattutto tra i ceti più abbienti. In seguito si estese a settori più larghi della popolazione.

Era nettamente preferita la carne suina, che veniva cucinata arrosto, stufata o lessa. Largo era il consumo delle salsicce, delle quali esistevano vari tipi. La più apprezzata era la lucanica, detta così dal nome della Lucania (odierna Basilicata), nei cui boschi pascolavano grandi quantità di suini (è rimasto nella lingua italiana il termine luganiga o luganega, che oggi indica però una salsiccia tipica del Veneto e della Lombardia).

Le carni di maiale erano conservate sia affumicate sia salate, e fornivano anche ottimi prosciutti.

A Roma, la macellazione dei bovini fu proibita a lungo, per non sottrarre questi animali al lavoro dei campi, ed era solitamente limitata agli animali vecchi e malati. Nei sacrifici agli dèi era regola abbattere bovini, ma le viscere venivano bruciate e le parti migliori andavano ai sacerdoti. Quello che restava, e cioè le parti scadenti, veniva distribuito o venduto al pubblico

In età imperiale, il consumo di carne bovina si diffuse ma restò sempre piuttosto limitato. Al manzo e alla vitella, i Romani continuarono infatti sempre a preferire i capretti, gli agnelli e i porcellini.

Abbondante nell'alimentazione nell'antica Roma era anche il consumo di pollame e di animali da cortile.

Data la grande disponibilità di selvaggina (l'Italia era ricoperta di boschi), la cucina romana faceva largo uso - ovviamente per chi poteva permetterselo - di cacciagione: fagiani, pernici, camosci, cervi, caprioli, cinghiali

Il pesce

Nel II secolo a.C. entrò a far parte dell'alimentazione romana il consumo del pesce. Non si trattava soltanto dei normali pesci mediterranei (orate, saraghi, cefali, merluzzi, spigole, tonni, triglie, sardine, ecc... ) ma anche di molluschi e di crostacei (aragoste, ricci, ostriche) e pesci come le murene, allevate in apposite vasche. Nei mari non inquinati di allora, le ostriche si riproducevano con rapidità. Ne esistevano decine di specie e non mancavano gli intenditori che le consumavano crude e con l'aggiunta di qualche salsa, proprio come oggi.

I condimenti

Tra i condimenti il più usato era ovviamente l'olio di oliva. A Roma se ne usava molto e non soltanto in cucina. L'olio era infatti impiegato anche nelle cerimonie religiose, come base per produrre cosmetici, come combustibile per l'illuminazione.

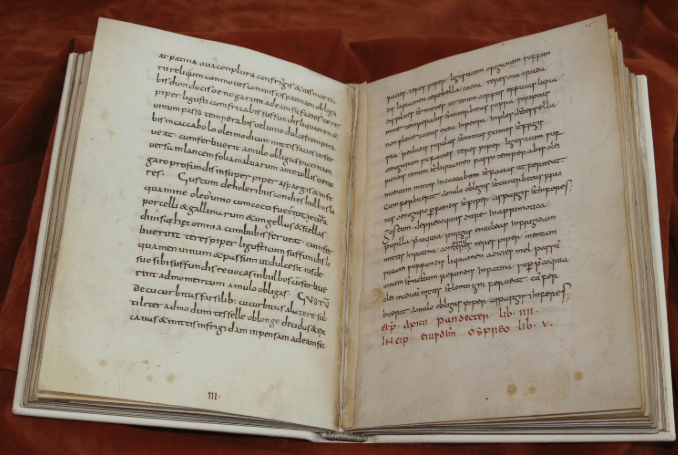

Il De re coquinaria

L'alimentazione degli Antichi Romani era principalmente costituita soprattutto da erbe selvatiche, verdure, legumi, olio, vino, uova, carne ovina e suina. Le ricette erano spesso raccolte in vere e proprie opere dell'arte culinaria, tra queste spicca il De re coquinaria.

Il De re coquinaria è una raccolta di ricette di cucina romana, compilata nel I secolo dal cuoco Marco Gavio Apicio.

Nel libro, Apicio descrive numerose ricette, rivolte soprattutto alle classi più ricche e alcune contengono ingredienti esotici in quel momento (ad esempio il fenicottero).

Si riporta, in seguito, una ricetta tratta dal De re coquinaria.